Ostracon

Un ostracon, ou dérivé du grec, ostrakon, est un tesson de poterie réutilisé dans l'Antiquité comme support d'écriture. Il sert à désigner au départ la coquille d'huître en grec ancien, mais son sens évolue assez rapidement par ressemblance formelle.

Un ostracon (pluriel ostraca), ou dérivé du grec, ostrakon (pluriel ostraka), est un tesson de poterie réutilisé dans l'Antiquité comme support d'écriture. Il sert à désigner au départ la coquille d'huître en grec ancien, mais son sens évolue assez rapidement par ressemblance formelle.

Un support d'écriture modeste

L'utilisation d'ostraca fut le fait de plusieurs civilisations antiques - Égyptiens, Grecs, Romains... - durant de nombreux siècles. Dans chacun de ces cas elle possédait ses spécificités. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de traits communs existent.

Utilisation : l'ostracon témoin de l'écriture au quotidien

On pouvait écrire de différentes manières sur les ostraca, soit en pratiquant une gravure, par des incisions, soit énormément plus fréquemment en utilisant de l'encre et un calame ou plus rarement une plume, comme si on écrivait sur une feuille de notre papier actuel. Réutilisant un matériau destiné au rebut - fragments de céramiques et d'amphores, éclats de pierre, la pratique de l'ostracon permettait de trouver un support d'écriture bon marché, quoique peu pratique. Elle était par conséquent en particulier utilisée pour des usages éphémères de l'écriture : un vote, la rédaction d'un brouillon, d'un document peu important (aide mémoire, liste de courses …), d'une lettre peu importante conçue pour un correspondant, d'un bref rapport administratif ou militaire, ou encore pour un usage ludique etc. Après usage les ostraca étaient le plus souvent jetés au dépôt d'ordures : il ne s'agit pas, sauf exception, de documents conçus pour être archivés durablement.

À la différence des inscriptions, l'ostracon n'était pas fait pour durer et mentionne par conséquent rarement directement de grands faits historiques, il permet par contre de pénétrer le quotidien des habitants de l'antiquité, à la manière de certains papyrus.

Une conservation complexe

Si les tessons de céramiques sont presque indestructibles, ils peuvent être fragmentés, brisés et devenir, pour cette raison, illisibles. Le plus fréquemment cependant les conditions de conservation des sites archéologiques ne permettent pas le maintien de l'encre qui était utilisée pour écrire sur les ostraka. Les ostraka lisibles se retrouvent par conséquent généralement sur les sites archéologiques des pays les plus chauds et les plus secs : Égypte, Libye, Syrie. La présence des ostraca dans les dépotoirs explique aussi que ce fut longtemps une source négligée, ou alors inaperçue par les archéologues.

Égypte antique

En Égypte antique, ce terme est appliqué à des éclats de calcaire ou des fragments de poterie sur lesquels le scribe, ou l'apprenti scribe, inscrivait un texte ou faisait un dessin rapide. Le coût du papyrus ne permettait pas d'utiliser ce support pour des notes rédigées non officielles, des dessins explicatifs ou satyriques, et toujours moins pour apprendre l'écriture hiéroglyphique.

Pour l'Égypte gréco-romaine, la papyrologie est la science qui étudie les textes grecs, latins et démotiques contenus non seulement sur les papyrus mais également sur les ostraca (voir ci-dessous).

Les forts de la route Coptos-Bérénice

Le long de la route qui relie la vallée du Nil aux ports de la mer Rouge, une série de fortins militaires romains jalonnaient le parcours. De nombreux ostraca y ont été retrouvés. Ils révèlent la vie quotidienne de ces garnisons au début du deuxième siècle de notre ère. La correspondance des soldats nous montre les liens qu'ils entretenaient, leurs tentatives pour perfectionner leur ordinaire. Les tessons retrouvés permettent aussi de mieux connaître le dispositif de la poste militaire romaine, et la protection de la route caravanière. Il y a peu d'information cependant sur les caravanes elles-mêmes. L'image d'un contrôle romain assez tatillon se dégage de ces archives, qui révèlent aussi des moments de tensions : conflits entre les soldats romains et les "barbares" du désert.

Les carrières du désert égyptien

Les carrières du désert égyptien étaient, à l'époque romaine, administrées par des fonctionnaires impériaux, sous surveillance de l'armée. Plusieurs d'entre elles ont livré un nombre important d'ostraca, comme au Mons Claudianus. Ici encore la vie quotidienne (alimentation, maladie, sociabilité…) de ces microcosmes peut-être devinée et l'administration de l'armée romaine mieux connue.

Grèce antique

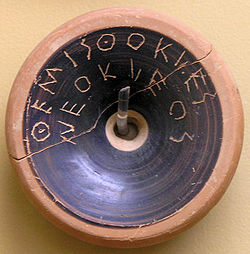

À Athènes, dans la Grèce antique, le bannissement de la Cité était prononcé par une assemblée dont chaque membre pouvait écrire sur un tesson de poterie le nom de l'homme politique qu'il voulait voir éloigner de la ville, d'où le mot ostracisme, la procédure qui aboutissait à cet éloignement si un nombre suffisant de citoyens avait voté pour l'exil. De nombreux jetons d'ostracisme ont été retrouvés à Athènes (figure ci-contre).

Empire romain

Durant l'empire romain l'utilisation des ostraca fut probablement énorme. Plusieurs collections importantes ont été retrouvées concernant l'armée romaine qui trouvait un matériau pratique pour ses besoins administratifs.

Bu Njem (Golas)

Le fort romain de Bu Njem en Tripolitaine (actuelle Libye) en Afrique, a été occupé dans la première moitié du troisième siècle de notre ère. Il a livré une importante collection d'ostraca, datables fréquemment de la fin des années 250. Ces ostraca livrent en fait une partie des procédures administratives de la garnison, de ce que nous appellerions sa «paperasserie». On trouve par conséquent des états d'effectifs, précisant le nombre d'hommes de garde, d'hommes à l'exercice, d'hommes punis, d'hommes s'occupant des thermes. On trouve aussi des fragments de correspondances liés au ravitaillement du camp ainsi qu'à la surveillance de ses abords : les caravanes de passages sont signalées mais aussi leur marchandise.

Références

Bibliographie

- Jean Bingen, A. Bülow-Jacobsen, W. E. H. Cockle, H. Cuvigny, F. Kaiser, W. van Rengen, Mons Claudianus. Ostraca græca et latina II, IFAO, Le Caire, 1997.

- H. Cuvigny, Ostraca de Krokodilô. La correspondance militaire et sa circulation, IFAO, Le Caire, 2005.

- R. Marichal, Les ostraca de Bu Njem, supplément à Libya antica, VII, Tripoli, 1992.

Liens externes

- (en) Les ostraka de Bu Njem

- H. Cuvigny, Les poubelles de la contre-histoire : Ostraca et inscriptions du désert oriental égyptien (Ier-IIIe s. ap. J. -C. ) , IRHT, juin 2006 (présentation des ostraca à partir de l'exemple du désert égyptien à l'époque romaine).

| Histoire • Géographie • Mythologie • Dieux • Art / Pyramides • Sciences • Vie quotidienne / Organisation politique / Pharaons | Égyptologie • Bibliographie • Lexique • Index | ||

| Egyptopedia | Un article égyptologique au hasard : | Modifications du jour | |

Recherche sur Google Images : |

|

"they used the ostracon," L'image ci-contre est extraite du site positiveliberty.com Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (596 x 291 - 121 ko - jpg)Refaire la recherche sur Google Images |

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 23/11/2009.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité