Les Mille et Une Nuits

Les Mille et Une Nuits est un recueil d'origine persane constitué de nombreux contes enchassés et de personnages en miroir les uns comparé aux autres.

Catégories :

Conte des Mille et Une Nuits - Littérature de langue arabe - Littérature perse - Orientalisme

Bibliothèque nationale de France.

Les Mille et Une Nuits est un recueil d'origine persane constitué de nombreux contes enchassés et de personnages en miroir les uns comparé aux autres.

Au départ, aux VIIIe et IXe siècles, c'était un ouvrage persan intitulé Les Mille contes (?????????? Hazār-afsāna). Il fut traduit en arabe sous le titre Les Mille et Une Nuits (??? ???? ????? Elf laïla wa laïla). L'ouvrage original, qui relevait du genre «miroir des princes», contenait probablement des récits exemplaires qui étaient conçus pour l'éducation des gouvernants. Il n'appartenait pas à une littérature populaire ou au folklore, mais avait le même statut que le recueil de fables animalières Kalila et Dimna (par exemple). Uniquement, à côté d'un récit-cadre qui est resté stable (l'histoire de Shéhérazade, qui encadre l'ensemble des autres), le reste des contes a énormément changé - comme le titre persan d'ailleurs - et une nouvelle matière y a été introduite. Ces contes furent ensuite diffusés en Europe.

Les traductions

La traduction de Antoine Galland

La première traduction française est l'œuvre d'Antoine Galland publiée de 1704 à 1711, mais une partie a été rédigée par lui-même, en s'inspirant des récits que lui avait contés son assesseur syrien. Pour faire prendre corps et esprit au personnage de Shéhérazade, cet antiquaire du roi (puis professeur de langue arabe au Collège de France) s'est inspiré de Madame d'Aulnoy et de la marquise d'O, dame du palais de la duchesse de Bourgogne.

Selon Abdelfattah Kilito, cette compilation de récits anonymes ne remplit aucun des critères classiques de la littérature arabe : un style noble, un auteur précis et une forme fixe ; qui plus est , elle met en avant de nombreux particularismes et dialectes locaux, bien éloignés de l'horizon des lettres, ce qui laisse à penser que si Galland n'avait pas transmis cette mémoire, elle se serait irrémédiablement perdue dans la nuit des œuvres culturelles disparues.

D'autre part, Antoine Galland a intégré dans Les Mille et une Nuits des textes qui n'y étaient pas à l'origine. Ainsi les Aventures de Sinbad et d'Aladin ne faisaient pas partie de l'œuvre en elle-même, mais figuraient sur des manuscrits joints.

La traduction de Mardrus

Ayant connu la traduction remaniée et amoindrie en éléments, le docteur Joseph-Charles Mardrus, ami d'André Gide, publia une nouvelle traduction des Mille et Une Nuits. Marcel Proust, par exemple, évoque sa mère qui n'ose le priver de la traduction de Mardrus tout en lui conseillant de s'en tenir à celle de Galland[1].

La traduction de Richard Francis Burton

En anglais, la traduction de Richard Francis Burton est probablement celle qui aura le plus marqué. Elle compte 17 volumes, rédigés de 1885 à 1888.

Les récits

Les Mille et Une Nuits sont constituées de contes enchâssés, et de personnages en miroir les uns comparé aux autres.

Le sultan Schahriar, déçu par l'infidélité de son épouse, la fait mettre à mort, et afin d'éviter d'être à nouveau trompé, il décide d'assassiner chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Shéhérazade, la fille du grand vizir, se fait désigner pour épouser le sultan et , aidée de sa sœur, elle raconte chaque nuit au sultan une histoire dont la suite est reportée au lendemain. Le sultan ne peut se résoudre alors à tuer la jeune femme ; il reporte l'exécution de jour en jour pour connaitre la suite du récit commencé la veille. Progressivement, Shéhérazade gagne la confiance de son mari et finalement au bout de mille et une nuits, il renonce à vouloir la tuer.

Au XXIe siècle, les Mille et Une Nuits sont constituées d'un centre commun, une trentaine d'histoires (le récit-cadre ou l'histoire de Shéhérazade, Le Marchand et le Génie, Le Pêcheur et le Génie, Les Dames de Bagdad, Les Trois Calenders, Les Trois Pommes, Le Bossu et les histoires qui y sont incluses) et d'un ensemble de récits extrêmement variés qui relèvent autant de la littérature savante que d'une littérature plus «populaire». On y rencontre par exemple des djinns, des éfrits et des goules. Mais s'il fallait caractériser les Mille et Une Nuits, il faudrait les associer aux centaines d'autres recueils de contes du même genre qui étaient en circulation dans le domaine arabe (les Mille et Une Nuits ne sont pas un ouvrage isolé).

Voici une liste de quelques contes des Mille et Une Nuits parmi les plus connus (certains ne sont pas issus des plus anciens manuscrits connus, mais ont été ajoutés ensuite. C'est le cas des sept voyages de Sindbad le marin, d'Ali Baba, d'Aladin et la lampe merveilleuse. ) :

- Agîb et Gharîb (n° 13)

- Aladin et la lampe merveilleuse (n° 19) (ajout tardif)

- Ali Baba et les quarante voleurs (n°24) (ajout tardif)

- Jullanâr ou Badr Bâsim (n° 73)

- L'Histoire de Qamar az-Zamân (n°120)

- L'Histoire du cheval d'ébène (n° 130)

- Le Mariage d'al-Ma'mûn (n° 142)

- L'Histoire de l'envieux et de l'envié (n° 158)

- Le Conte d'Ayyûb le Marchand, de son fils Ghânim et de sa fille Fitna (n°188)

- L'Épopée de Umar an-Nu'mân (n° 277)

- Les Ruses des femmes (n° 331)

- Sinbad le Marin (n°373) (ajout tardif)

- Le Cheval enchanté

- Le Conte des deux vizirs et d'Anîs al-Jalîs

- Le Conte du pêcheur et du démon

- Le Conte du Tailleur, du Bossu, du Juif, de l'Intendant et du Chrétien (qui se déroule à Kachgar)

- Histoire d'Ali Cogia

- Le Conte du vizir Nûr ad-Dîn et de son frère Shams ad-Dîn

- L'histoire du Prince Ahmed et de la fée Pari-Banou

- Kamaralzamân et la princesse Boudour

- Le Khalife et le Khalifat

- La Jouvencelle, lieutenante des oiseaux

- Le Marchand et le Démon

- Le Portefaix et les trois Dames qui contient elle-même l'histoire des Trois Calenders ,

- Les Sept Vizirs

- Histoire d'Hassan le cordier

Le succès

Quand parurent les premières traductions d'Antoine Galland, l'audience du livre fut immédiate en Europe, et devint rapidement l'objet d'étude et un succès de la littérature de colportage. Les écrivains du XIXe siècle, enfiévrés d'Orient, en firent leur livre de chevet. Janin, enthousiasmé, disait que sa lecture relevait presque d'un «acte patriotique». Plus tard, le livre devint l'un des premiers titres à succès des collections Hachette et de la bibliothèque de gare.

De nombreux illustrateurs se sont appropriés Les Mille et une nuits, comme les Français Gustave Doré, Roger Blachon, Françoise Boudignon, André Dahan, Amato Soro, Albert Robida, Alcide Théophile Robaudi et Marcelino Truong, l'Anglais William Blake, l'Italien Emanuele Luzzati, l'Allemand Morgan, le Belge Carl Norac et le Turc Emre Orhun.

Dans les versions éditées dans les pays arabes, un narrateur masculin se trouve adjoint à Shéhérazade pour rétablir l'équilibre des sexes et amoindrir l'atteinte à l'autorité du sultan, si habilement contournée par la malignité de la jeune femme.

Cette particularité se retrouve, de même, dans la série de dessins animés Princesse Shéhérazade (52 épisodes de 26 minutes), réalisée par Philipe Mest , où la jeune femme forme une équipe avec un être surnaturel, l'éfrit Till, et Nour, un jeune prince Perse dont elle est amoureuse.

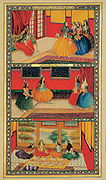

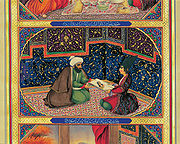

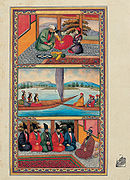

Illustrations

Voici quelques illustrations des Mille et Une Nuits effectuées par le peintre persan Sani ol-Molk (1849-1856).

Adaptations

Au cinéma ainsi qu'à la télévision

Les adaptations au cinéma ainsi qu'à la télévision ont été nombreuses. On peut citer :

- Les Aventures du prince Ahmed, film d'animation de Lotte Reiniger en 1926

- Les Mille et Une Nuits (Arabian Nights) de John Rawlins en 1942

- Sinbad le marin Sinbad the Sailor. (film, 1947) - Réalisation : Richard Wallace

- Ali Baba et les quarante voleurs de Jacques Becker en 1954

- Les Aventures d'Aladin (1001 Arabian Nights) de Jack Kinney (film d'animation) en 1959

- Les Mille et Une Nuits (Le Meraviglie di Aladino) de Mario Bava et Henry Levin en 1961

- Les Mille et Une Nuits (Il fiore delle mille e una notte) de Pier Paolo Pasolini en 1974

- Les 1001 nuits de Philippe de Broca en 1990

- Aladdin de John Musker et Ron Clements (film d'animation des studios Disney) en 1992

- Les Aventures de Sinbad (série télévisée) de 1996 à 1998

- Les Mille et Une Nuits de Laurent Boulanger (court-métrage) en 1998

- Les Mille et Une Nuits (Arabian Nights) de Steve Barron (TV) en 2000

- Sinbad - la légende des sept mers (Sinbad - legend of the seven seas) de Tim Johnson (film d'animation) en 2003

- Le film Dunia (2005) de Jocelyne Saab porte surtout sur l'interdiction des Mille et Une Nuits en Égypte pour «pornographie».

Au théâtre

- <i>Les Mille et Une Nuits</i> : adaptation et mise en scène de Jérôme Savary, musique de François Orenn Théâtre d'Orsay à Paris en 1979

- Les Mille et Une Nuits : adaptation et mise en scène d'André Fornier lors de la 11e Biennale du Fort de Bron[2] en 2007

- <i>Les Mille et Une Nuits</i> : adaptation et mise en scène de Mehdi Zizi et Kamal Dadi au Café de la danse à Paris du 19 au 23 juin 2007 : Site du spectacle

- <i>Les Mille et Une Nuits</i> : adaptation et mise en scène de Marie-Christine Seillac, Thibault Duperron et Lucas Roy à Juraparc à Lons-le-Saunier le 15 mai 2008[3].

Bibliographie

Traductions

Les différents textes publiés peuvent présenter d'importantes différences. Ils sont issus de quelques 70 manuscrit originaux, qui appartiennent le plus souvent à deux grandes lignées : d'une part les textes dit de la branche égyptienne (éditions Bûlâq / Calcutta), le plus souvent les plus complètes, et d'autre part les manuscrits issus de la branche syrienne (dont le texte de Galland). Les traductions proposées sont quelquefois issues de recompositions de plusieurs manuscrits.

De nombreuses traductions ont été ensuite proposées en différentes langues.

- Les Mille et Une Nuits traduction d'Antoine Galland, présentation par Jean-Paul Sermain et Aboubakr Chraïbi, Garnier-Flammarion (3 vol. )

- Enis el-Djelis; ou, Histoire de la belle Persane. Conte des Mille et une nuits, traduit de l'arabe et accompagné de notes par Albin de Kazimirski Biberstein.

- Tausend und eine Nacht, Weil G., 1865 et 1984, Erlangen, Karl Müller Verlag, 1984, 4 tomes en 2 volumes.

- Les Mille et Une Nuits, contes traduits par le Dr Joseph-Charles Mardrus, Robert Laffont, collection Bouquins.

- Le Livre des Mille et une Nuits, traduction d'Armel Guerne, Club français du livre, 1966-1967 (6 vol. ).

- Les Mille et Une Nuits, traduction et préfaces de René R. Khawam, Phébus, Collection libretto (4 vol. ), 2001. Cette traduction propose une reconstruction de l'œuvre originale en se basant sur l'édition de Boulaq [note 1].

- Les Mille et Une Nuits, contes traduits par Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel, Gallimard, La Pléiade (3 vol), 2005. Il s'agit de la première traduction en français de la totalité des 1 205 poèmes contenus dans l'édition de Boulaq [note 1] (ISBN 2070383997) .

- Les Mille et une nuits, iconographie choisie et commentée par Margaret Sironval, Pléiade, 2005, 272 pages, 248 illustrations (ISBN 2070117812) .

Analyses

- Aboubakr Chraïbi (dir. ), Les Mille et une nuits en partage, Actes Sud-Sinbad, 528 p.

- N. Elisseef, Thèmes et motifs des Mille et une nuits, essai de classification, Institut français de Damas.

- Edouard Brasey, Les Sept Portes des Mille et une nuits, Le Chêne, 2003.

- Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel, Les Mille et Une Nuits, 2 Tomes, Gallimard, 1991.

- Malek Chebel, Psychanalyse des Mille et Une Nuits, Payot, 1996.

- Pascal Bancourt, Les Mille et Une Nuits et leur trésor de sagesse, Dangles, 2007.

- Jean-François Perrin, Les transformations du conte-cadre des Mille et Une Nuits dans le conte orientalisant français du XVIIIè siècle, RHLF, 2004.

- Revue scientifique Féeries, n° 2/2004-2005. Publication collective sous la direction de JF Perrin. L'invention d'un genre littéraire au XVIIIe siècle : le conte oriental.

- Vidéoconférence du Collège de France, intitulée Les mille et une nuits, donnée par André Miquel, professeur honoraire au Collège de France (2006/06/05)

Références

- ↑ «Comme jadis à Combray lorsqu'elle me donnait des ouvrages pour ma fête, c'est en cachette, pour me faire une surprise, que ma mère me fit venir à la fois Les Mille et Une Nuits de Galland et Les Mille et Une Nuits de Mardrus. Mais après avoir jeté un coup d'œil sur les deux traductions, ma mère aurait bien voulu que je m'en tinsse à celle de Galland, tout en craignant de m'influencer à cause du respect qu'elle avait de la liberté intellectuelle, de la peur d'intervenir maladroitement dans la vie de ma pensée, et du sentiment qu'étant une femme, d'une part elle manquait, croyait-elle, de la compétence littéraire qu'il fallait, d'autre part elle ne devait pas juger selon ce qui la choquait les lectures d'un jeune homme.» À la recherche du temps perdu, Gallimard, Pléiade, t. 3, p. 230

- ↑ XI Biennale du Fort de Bron

- ↑ Le Progrès, 15 mai 2008. Voir [1] et [2]

Notes

- Boulaq est le nom d'une ville égyptienne où le texte a été imprimé pour la première fois en 1835.

Annexes

Liens externes

Recherche sur Google Images : |

|

"Les Mille et une nuits affiche" L'image ci-contre est extraite du site inalco.fr Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (632 x 900 - 87 ko - jpg)Refaire la recherche sur Google Images |

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 23/11/2009.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité